Evacuation, colonisation forcée, Oradour-sur-Glane, Dachau, … la famille LORICH aura vécu de nombreux drames pendant la seconde Guerre Mondiale.

Je retranscris ici cette histoire racontée par Agnès LORICH en 1996 à Jacques GANDEBEUF pour son ouvrage Le Silence Rompu aux Editions Serpenoise, épuisé depuis longtemps.

Agnès était la cousine germaine de mon père Gustave, qui a été baptisé ainsi en souvenir de son père Gustave LORICH.

Agnès est décédée le 19 janvier 2017 à Saarbrücken.

======= début du récit =======

Entretien le 3 février 1996, à Sarrebruck, en présence de Hors Ruth, son mari, Gilbert et Simone LORICH, Gérard et Sylvette LORICH et Marguerite CANTENEUR.

« Ce n’est pas seulement mon histoire. C’est celle de ma famille. A la fin de la guerre, j’avais onze ans. Faites le calcul… Mais tous nos malheurs ont commencé en septembre 1939. »

Les parents d’Agnès, Gustave et Marie LORICH, habitaient Hottviller. Ils avaient deux autres enfants, Georges et Gilbert, plus jeunes qu’elle. Gustave LORICH travaillait dans une coopérative du Crédit mutuel agricole.

L’ordre d’évacuation arrive donc le 1er septembre. Pour toute cette population au nord de la ligne Maginot, il n’y a pas de temps à perdre. Mais la mère d’Agnès reste seule, avec les trois petits, pour organiser ce départ douloureux. Gustave est en effet mobilisé.

Marie LORICH embarque les trois enfants sur un chariot traîné par des vaches, sur lequel vont aussi monter les deux anciens, Jacques FEY, un célibataire, et sa sœur Anne LORICH, la mère de Gustave. Et c’est d’abord la longue route, en suivant la Schwalbe vers le sud jusqu’à Lorentzem, Eywiller, en Alsace Bossue, puis Sarraltroff et Diane-Capelle. Première désillusion : à Rhodes, près de l’étang du Stock, tous les évacués doivent laisser leur bétail et les chariots.

Sans trop se faire d’illusions, les fermiers de plusieurs villages du Bitcherland essaient de vendre leurs vaches et leurs chevaux à l’Etat, contre un joli récépissé. Les gens de Hottviller apprennent alors qu’ils sont dirigés vers les Charentes. En gare d’Azoudange, ils embarquent enfin, dans des wagons à bestiaux.

« Moi, j’ai peu de souvenirs de ce long voyage. A 6 ans, c’est normal. Mon frère Georges en avait 4. Gilbert seulement 9 mois… Nous avions des cartons autour du cou, avec notre nom et notre adresse. Notre mère nous a souvent raconté que le landau de mon petit frère, mal stabilisé sur la paille, roulait sans arrêt lors des aiguillages, en allant buter d’un côté à l’autre du wagon. »

Un détail pareil, on ne peut pas l’inventer. Il fait penser à l’écuelle de Charlot dans « La ruée vers l’or », glissant d’un bout à l’autre de la table, du fait du roulis.

La famille LORICH arrive ainsi à Lesterps, près de Confolens. Après ce voyage pénible et plein d’angoisse, l’accueil est un peu confus, mais correct. Les Charentais donnent l’impression de ne pas savoir très bien comment ils vont pouvoir absorber tous ces réfugiés. Les maires sont continuellement bombardés de messages du préfet, annonçant l’arrivée de nouveaux trains.

C’est qu’il s’agit chaque fois de mille à quatre mille personnes, durant toute la première quinzaine de septembre. Sur les 800 habitants de Hottviller, 239 sont à Lesterps. Les autres sont répartis sur Esse, Saint-Christophe-de-Confolens et Plessac.

« Vous vous souvenez de Lesterps ?

– Oui je m’en souviens. La mairie n’avait pas eu le temps de répartir les réfugiés. Alors, ils avaient décidé de nous regrouper dans la cour de l’école où les familles charentaises sont venues nous chercher.

– Ces gens ne savaient pas qui était désigné ?

– Justement. Ma mère a vite eu l’impression qu’ils venaient nous détailler, comme au marché. Certes, ils étaient très polis avec nous, mais leur façon d’aller d’un groupe à l’autre était révélatrice. Réfugié pour réfugié, autant choisir des jeunes gens costauds, qui pourraient donner un coup de main à la ferme. Il ne faut pas oublier que les hommes charentais, eux aussi, étaient mobilisés.

– Et votre famille ?

– Eh bien, on est restés les derniers ! Ma mère, ma grand-mère, l’oncle Jacques et les trois enfants. Personne ne voulait de nous !

– Ils vous trouvaient un peu tendres ?

– Je n’en sais rien, mais pour nous, ce fut une chance ! Quand le maire de Lesterps nous a découverts, tout seuls et tout tristes, il nous a emmené chez lui. M. et Mme GOURANCHAT étaient des gens très pieux et très bons. Ils avaient adopté une petite fille infirme nommée Denise. On nous a donné un coin de la maison avec une petite cuisine. Marguerite, leur bonne, a pris au bout de quelques jours notre bébé Gilbert en affection.

– Vous avez d’autres souvenirs ?

– Très peu. Je me souviens que ma grand-mère Anne et son frère Jacques travaillaient dans les fermes du maire. Moi, j’allais à l’école des petits Lorrains. Nous avions une institutrice pour nous, à cause du crucifix au mur. Dans l’autre classe, ils restaient laïques.

– Des problèmes ?

– Aucun problème. Les Charentais s’étonnaient au début. C’était notre statut local, rien de plus. D’ailleurs, ils étaient croyants, eux aussi, à leur manière. Je me souviens que l’église de Lesterps était plein de puces, à cause des sièges en paille cannelée.

– Et votre père ?

– Il est venu nous voir à la fin du printemps 40, et les nazis ont attaqué à Sedan, quelques jours avant la fin de sa permission ! Partout, c’était la débâcle sur les routes. Alors, il est resté avec nous. »

Déjà, les Allemands sont en Charente. L’administration française fait savoir aux réfugiés Lorrains qu’ils peuvent « remonter » durant l’été. Partout, on discute pour trouver quelle est la meilleure décision à prendre.

La famille d’Agnès, déjà réconfortée moralement par la présence de Gustave, se raffermit encore avec l’arrivée de Jean LORICH, l’un de ses frères.

Gendarme de métier, Jean a été mobilisé d’abord dans la Vienne, puis affecté à Toulouse. Il s’est mis en disponibilité pour rejoindre Lesterps. « C’est un homme qui avait du recul sur les événements. Il pensait que nous devions tous rentrer ».

A cette époque, il n’était pas encore question d’annexion.

« Mais mon père l’a payé cher », nous dit Gérard LORICH, le fils de Jean. En France, il était déjà considéré comme un déserteur, et dans la Moselle devenue Allemande, il a perdu son travail. Nous avons été obligés de le nourrir clandestinement pendant neuf mois, grâce à Gorius, le gardien du FC Metz. »

Le retour des LORICH à Hottviller est accablant… Ils passent à Saint-Dizier, pour un funeste filtrage, et arrivent enfin à Sarrebourg, encore loin du Pays de Bitche. Ils apprennent que dans leurs villages abandonnés un an plus tôt, toutes les maisons, toutes les fermes, ont été pillées ou dévastées. D’ailleurs, il est interdit d’aller plus loin.

Comment alors une période assez irréelle, un à deux mois selon les retours, pendant laquelle des dizaines de réfugiés encore déboussolés par une années d’exil, décident de contourner l’interdiction et rejoignent la nuit leur village. Là, ils essayent de rafistoler leurs toits ou de retrouver quelques meubles dans les décharges. De Metz, le cousin Gérard vient aussi voir les LORICH à vélo, pour donner un coup de main.

Ce chantier de castors clandestins ne va pas durer longtemps. Les Allemands arrivent en force et rassemblent assez rudement cette population qui leur désobéit. La famille LORICH apprend ainsi que Hottviller est l’un des dix-huit villages du Pays de Bitche choisis par les nazis pour agrandir leur champ de tir. Le 29 novembre 1940, il faut à nouveau quitter les lieux.

« Vous êtes devenus des Siedler, vous aussi ?

– Oui, envoyés dans une ferme de Lidrezing, entre Morhange et Dieuze.

– Racontez-moi votre état d’esprit ?

– Pour comprendre, il faut d’abord revenir en arrière… En septembre 1939, même si l’évacuation était douloureuse, elle restait une évacuation. C’est-à-dire que nous pensions rentrer un jour. De même, dès la fin de l’été 40, les dizaines de milliers de compatriotes que BÜRCKEL expulsait du département pouvaient garder le lointain espoir de revoir leur maison. Alors que pour nous, même cet espoir n’était plus possible ! Nos dix-huit villages étaient rayés de la carte, pour raison militaire. Définitivement… Vous comprenez la détresse des gens. Ils n’osaient même plus imaginer leurs morts, laissés dans les cimetières, sous le tir des canons. »

En fait, les Allemands ne canonnèrent pas les maisons. Leur champ de tir ne servit pas très longtemps mais les expulsés l’ignoraient encore.

« Nous avions tous l’impression de revivre, un an plus tard, notre arrivée à Lesterps. Comme si nous étions dorénavant condamnés à nous installer chez les autres… Mais cette fois, l’ambiance était lourde. En Charente, nous étions de réfugiés accueillis très loin de chez eux par des compatriotes, alors que là, nous étions bel et bien des déportés, déguisés en envahisseurs, à une soixantaine de kilomètres de notre maison. Pour mes parents, mon oncle Jacques et ma grand-mère Anne, c’était la pire des humiliations.

– Et les autres Siedler ?

– On les a vus arriver, des Allemands d’abord, puis des pauvres gens qu’ils avaient déportés pour travailler dans les fermes, des Polonais surtout, et aussi des Serbes. Cette population étrangère nous entourait de tous les côtés, dans notre ferme vide. Dans la grange, je me souviens, il y avait un chien méchant au bout de sa chaîne. Mon père, qui adorait les animaux, lui a donné à manger au bout d’une fourche et petit à petit, nous avons réussi à l’apprivoiser. On l’a baptisé « Moppy » et l’animal nous a suivis quand on est repartis.

– Parce que vous n’êtes pas restés à Lidrezing ?

– Seulement trois mois, pour passer l’hiver. Ensuite, on nous a donné l’ordre d’aller à Wuisse, dans la maison d’Auguste FRACHE, une famille que les nazis venaient d’expulser du côté d’Albi. Tout près, la ferme KARST était dans le même cas. Et beaucoup d’autres. Par contre, il restait dans Wuisse une quinzaine de personnes, parmi lesquelles on a vite repéré les collaborateurs. Mais franchement, il n’y en avait pas beaucoup.

– Vous deviez vous sentir bien seuls ?

– Non, parce que, très vite, nous sommes devenus amis avec les gens des fermes de Bérange et d’Arlange, à quelques kilomètres. Mes deux grandes copines d’enfance, Marguerite FORFER et Jeanne ILLY, venaient précisément de ces deux endroits. Ces gens étaient restés, comme nous, et nous nous sentions solidaires. « Ririte » FORFER et moi, on allait à l’école ensemble… Tout comme Jeanne et son frère Bernard. Il y avait une dizaine de Mosellans dans une classe de 30 et tout le monde parlait allemand. Mon père, le soir, m’apprenait à lire le français dans un missel… L’institutrice était pro-nazie mais tous ses collègues n’étaient pas du même avis. Je me souviens d’un jeune instituteur, Benoît… Il s’est sauvé un beau matin.

– Pour aller où ?

– Nous ne l’avons jamais revu. On m’a dit qu’il était devenu, après la guerre, directeur des services vétérinaires de la Moselle. Il est mort aujourd’hui. »

C’est encore avec Marguerite qu’Agnès fait plus tard sa première communion. « Notre curé, c’était l’abbé GOULON… On parlait des événements toutes les deux, comme le font des gosses de 8 ans, mais nous ne comprenions pas bien pourquoi certains étaient restés alors que d’autres avaient dû tout abandonner. Il y avait beaucoup de gens dans la région de Morhange qui pensaient qu’il ne faut jamais quitter sa maison, lorsqu’on peut faire autrement.

– Et votre père qu’en pensait-il ?

– Il n’avait qu’une obsession : tout garder intact dans la ferme des KARST et la maison FRACHE, pour qu’ils retrouvent leur bien dans l’état où ils l’avaient laissé. Cette conscience d’être installé dans les meubles d’un inconnu, qui plus est d’un Mosellan comme nous, le rendait vraiment malade. Quant à ma grand-mère Anne, qui ne parlait que son dialecte allemand, sauf pour réciter le « Je vous salue Marie » en franco-bitchois phonétique, elle avait réussi à entretenir un morceau de jardin derrière chacune des maisons d’expulsés. « Pour qu’ils aient de quoi faire la soupe le jour où ils reviendront ». Tout le monde avait entendu parler autour de Wuisse de notre bonne fée des potagers.

– Et les autres Siedler ?

– Mon père avait de très bons rapports avec les Polonais déportés pour devenir commis de ferme. Ils dormaient dans la ferme KARST, de l’autre côté de la place, juste en face de nous. Moi, chaque jour, pour nourrir tout ce monde, j’épluchais les pommes de terre avec Mirko, un jeune russe de 18 ans déporté lui aussi. Nous mangions tous ensemble dans la maison KARST. Les fonctionnaires Allemands, qui venaient rarement à Wuisse, avaient désigné mon père comme Bauernführer, c’est à dire responsable des paysans. C’est lui qui devait comptabiliser leurs récoltes et tous leurs travaux. Mais ils devaient bien se douter qu’il était le contraire d’un nazi.

– Vous aviez des informations ?

– On écoutait la BBC. Les Polonais le savaient. Mon père avait trouvé un moyen astucieux pour leur donner discrètement des nouvelles du front russe. Il leur suffisait chaque jour de regarder le portrait d’Hitler accroché dans son bureau. S’il penchait à droite, c’est que les Allemands progressaient. S’il penchait à gauche, les Russes avaient contre-attaqué…

– Tous ces gens des pays de l’Est souffraient beaucoup…

– Je me souviens aussi que le village était en émoi le jour où Maria, une Ukrainienne, est tombée enceinte. Le père était serbe, et déporté comme elle. La pauvre mourut en couches à Dieuze et nous n’avons jamais pu savoir ce que l’enfant était devenu…

– Et le Siedler allemands ?

– Nous ne savions rien sur eux, à part a famille SCHWARTHOFF, un homme gentil, médecin à Aix-la-Chapelle, qui avait replié les siens pour les protéger des bombardements. Il y avait aussi d’autres locataires allemands, pour la plupart des familles nombreuses de Ludwigshafen. J’allais en classe avec leurs enfants, aussi innocents que nous l’étions nous-mêmes. C’est nous qui leur fournissions le lait. »

Dès la fin 1942, le climat s’alourdit, mais surtout dans les villes. Wuisse, relativement protégé, en perçoit pourtant les signes. Chez les LORICH, on voit arriver, un soir, le cousin Gérard, à vélo. Les Allemands le recherchent à Metz pour l’embrigader dans les Jeunesses hitlériennes, un pseudo scoutisme autoritaire et pervers auquel peu d’adolescents pourront alors échapper.

« Les fillettes de Wuisse étaient embrigadées elles aussi dans la « Hitlerjungend » ?

– Nous étions obligées de nous rendre à Conthil de temps en temps, bien que trop jeunes pour porter l’uniforme. Des cheftaines nazies nous apprenaient de vieilles chansons de soldats. On y allait à vélo, cinq à six kilomètres. Nous devions crier « Heil Hitler » en entrant. Mon père m’avait conseillé de lever la main pour ne pas être réprimandée, mais pas plus haut que le menton, et le plus mollement possible, comme un simple salut. »

En plein hier 43-44, deux cousins « Malgré-Nous » de Bitche et Lambach frappent à la porte. Ils profitent d’une permission pour déserter ! Jean FEY et Alphonse MARTINET resteront cachés dans la ferme du Siedler Gustave jusqu’à la Libération !

« C’était dangereux !

– Nous étions au courant des jours de perquisition. Nos protégés passaient alors d’une maison à l’autre. Nous avions préparé une armoire dont la planche du fond pouvait être déplacée. Derrière, il y avait un trou dans le mur qui permettait d’aboutir dans la maison inhabitée d’à côté… Mon père avait cimenté aussi un recoin, dans l’une des chambres FRACHE. On y arrivait par un trou, sous le lit. Je me souviens encore qu’il portait à manger dans la forêt, à un prisonnier évadé, un dentiste parisien nommé WEISS… »

A ce point de l’histoire, tout va basculer… Jusqu’alors, la famille LORICH a beaucoup souffert, de la perte de ses biens, de ses deux expulsions, et moralement de ce rôle de Siedler qui l’a tant blessé. Mais le destin la garde en vie, alors que tant de gens souffraient ou mouraient. Soudain, la tragédie s’enclenche…

Tout s’est précipité le 1er septembre 1944, le jour de l’anniversaire de Gustave, 5 années après l’évacuation dans les Charentes…

« Les Américains n’étaient pas loin, mais leur progression devenait plus lente. A Wuisse, nous avons tout de même constaté que les soldats allemands s’en allaient. Mon père, qui sentait venir la bataille, nous a dit : « Je vais vite aller à Dieuze pour chercher un peu de ravitaillement. On va sûrement être obligé de se terrer dans les caves. On essaiera aussi de cacher les chevaux des KARST, avant que les derniers Siedler ne les embarquent. »

Gustave LORICH va quérir un ami mosellan, l’instituteur GLOCK. Ensemble, ils vont atteler le tilbury, prennent plusieurs quartiers de viande pour un éventuel échange et partent autour de midi…

« Un quart d’heure plus tard, mon père revient à la maison, avec un revolver dans la main ! Tout le monde s’affole. « Mon Dieu ! dit ma mère, qu’est-ce qui se passe ? »

Il a l’air pressé mais raconte. Les deux hommes allaient juste sortir du village quand ils sont tombés nez-à-nez avec un gendarme allemand de Ludwigshafen, dont la famille séjournait à Wuisse pour éviter les bombardements. Il les avait aussitôt arrêtés en demandant qu’on les conduise immédiatement dans le Palatinat !

– Et qu’avait répondu votre père ?

– Qu’il n’en était pas question ! Il n’allait pas laisser sa propre famille, alors que le front s’approchait. »

Le gendarme, furieux, était rentré chez lui et les avait rejoints à vélo. Mais cette fois, il avait son revolver. D’ailleurs, il mettait les deux hommes en joue et ordonnait d’arrêter le tilbury !

« Alors, mon père avait fait semblant de s’approcher, il lui avait pris le revolver et ils étaient revenus à toute allure, GLOCK et lui.

– Qu’a fait Gustave LORICH ensuite ?

– Il est vite allé se cacher dans la forêt de Bride où il connaissait tous les abris construits par les Polonais. Le soir, il rentrait chez nous pour dormir.

– Les Allemands le cherchaient ?

– Même pas. On avait le sentiment qu’ils avaient d’autres soucis en tête. »

Mais au bout de neuf jours, tout a changé. C’est le hasard qui l’a voulu comme ça. Il aurait suffi d’un rien pour que tout se passe autrement.

« Gaston FORFER, qui était, bien sûr, au courant de cette histoire, est venu à la maison pour qu’il lui rende un service. Il savait qu’Alphonse MARTINET, qu’il avait souvent rencontré chez nous depuis deux ans, était boucher de son métier. Pouvait-il venir jusqu’à Bérange pour tuer le cochon ? Alphonse, qui se cachait de moins en moins à mesure qu’il voyait les Allemands desserrer leur contrôle, ne s’était pas longtemps fait prier. Mon père, pour les mêmes raisons, l’avait accompagné.

Une fois le cochon tué, Gaston FORFER voulait garder les deux hommes à Bérange pour déjeuner, mais Gustave avait refusé. Marie serait inquiète. Ils étaient déjà en retard et on les attendait…

Ils sont bien rentrés au début d’après-midi. Mais, alors qu’ils étaient à table, on a vu soudain deux types de la Gestapo qui sortaient de leur traction devant la porte. Ils étaient accompagnés de LANG, le maire allemand de Château-Voué. C’est la grand-mère qui les a repérés. Elle a dit : « Les soldats arrivent ! » Moi, je m’en souviens, je faisais la vaisselle dans un coin de la cuisine, avec ma mère. Le 9 septembre 1944.

– Votre père s’est sauvé ?

– Il n’a pas eu le temps ! Ils les ont ceinturés tous les deux, lui et Alphonse, et ils les ont aussitôt poussés vers la grange des KARST. Ils voulaient récupérer le revolver et semblaient certains que mon père l’avait caché dans cette ferme vide.

– Il a rendu l’arme ?

– C’est un mystère. Quand ma mère a vu les types de la Gestapo pousser mon père dans la grange, elle s’est pris le visage dans les mains et a gémi : « Oh mon Dieu ! Ils vont les fusiller ! » On les a vus ressortir plus tard, mais nous n’avons jamais su s’ils avaient retrouvé le revolver. De toute façon, mon père était suffisamment coupable à leurs yeux, puisqu’il avait dérobé l’arme d’un gendarme en exercice. »

C’est alors un moment douloureux. Cinquante années plus tard, quand Agnès le raconte, les larmes lui montent aux yeux. « Ils les ont poussés dans le Citroën noire et toute la faille est sortie en courant pour la suivre… Quand ils ont tourné au virage, ma mère, ma grand-mère, l’oncle Jaques et nous les enfants, nous avons encore traversé le couloir jusqu’à l’arrière de la maison FRACHE, pour le voir passer, de l’autre côté. Mon cœur battait très fort… Alphonse était devant, notre pauvre père à l’arrière. Il nous a vus et je me souviens qu’il a porté ses mains menottées jusqu’à ses lèvres, pour nous envoyer un dernier baiser du bout des doigts, et nous demander de prier… »

La famille, effondrée, rentre à la maison pendant que la Gestapo conduit les deux hommes à Château-Salins, puis à la Brême d’Or, et plus tard à la prison de Sarrebourg.

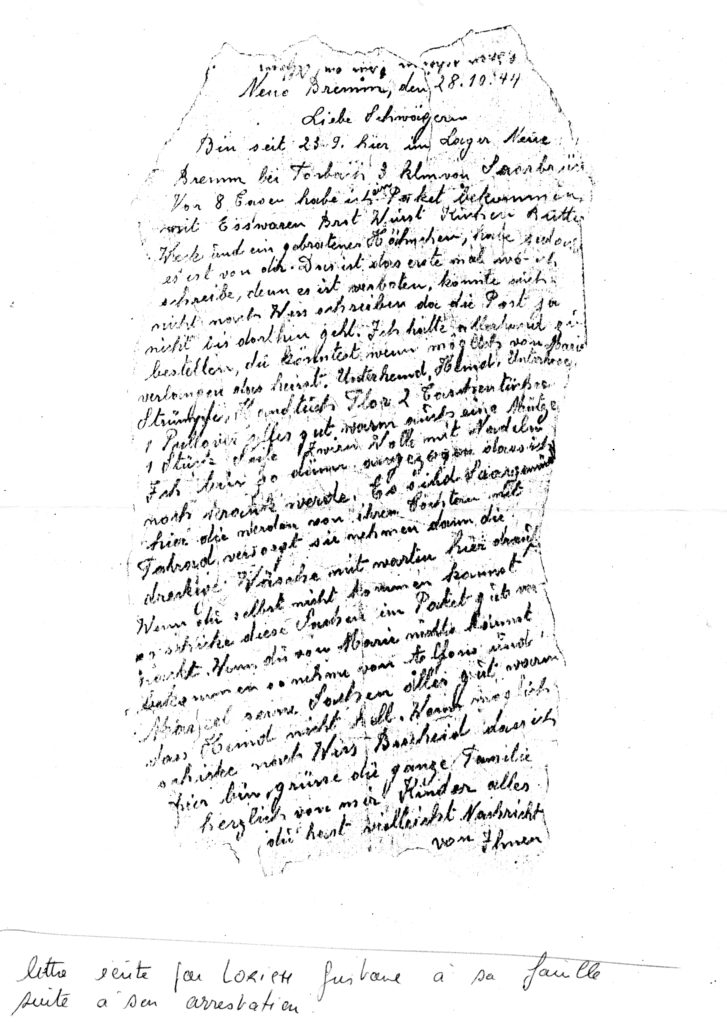

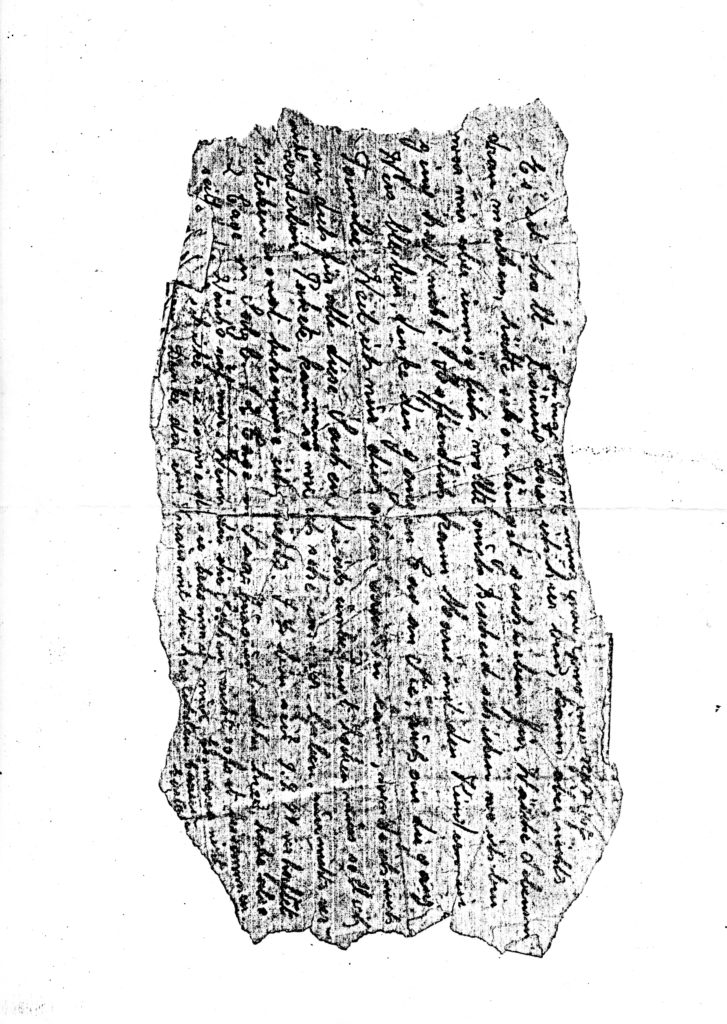

« On l’a su, parce qu’il a pu envoyer une courte lettre depuis la Brême d’Or, à ma tante Edwige, qui habitait Sarreguemines. Elle s’est rendue aussitôt à la prison et a réussi à le voir pendant une minute. Elle nous a dit, au retour, que Gustave avait très froid. Juste avant de la quitter, mon père avait pu lui donner un petit morceau de papier rectangulaire, déchiré d’un sac de ciment, sur lequel il avait griffonné, d’une écriture serrée, une cinquantaine de lignes touchantes, en allemand. Il demandait des vêtements chauds, et à manger. Il embrassait la famille… J’ai toujours cette relique, datée du 28 octobre 1944… Mais quand ma tante Edwige est revenue le lendemain, il était déjà parti pour une destination inconnue…

– Qu’est-il devenu ?

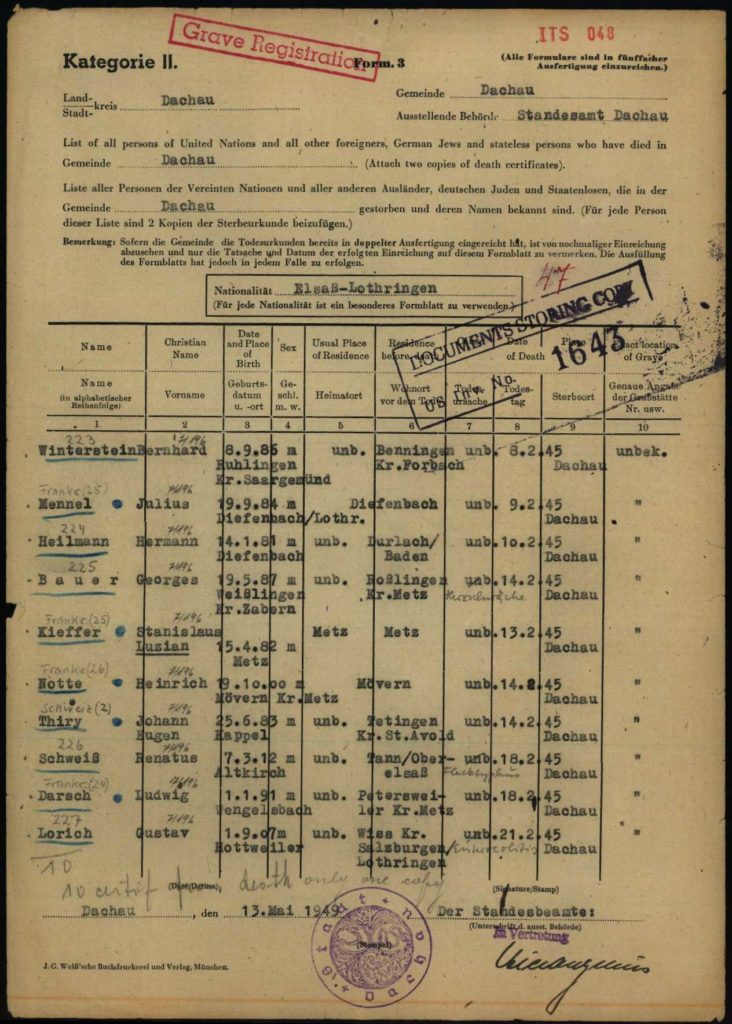

– Mon père a été déporté à Dachau, et Alphonse à Buchenwald.

– Vous avez eu des nouvelles ?

– Oui, hélas. L’abbé GOLDSCHMIDT, curé de Rech, près de Sarralbe, nous a fait savoir quelques temps plus tard qu’il avait vu mon père au camp. Il travaillait aux cuisines. Mais après février 1945, on n’a plus rien su de lui. On n’a jamais retrouvé son cadavre. Il est probablement mort du typhus. »

A Wuisse, la vie avait continué dans l’angoisse. Les Allemands contre-attaquaient dans les Ardennes. Ils reprenaient espoir. Certes, on entendait le bruit du canon, mais les Américains n’étaient toujours pas là.

Agnès se souvient de la Toussaint 44 où tous les enfants avaient eu très peur. « L’abbé GOULON venait de finir la messe, alors qu’un régiment de la Wehrmacht en retraite s’était arrêté la veille au village. Plusieurs centaines de soldats, des vieux pour la plupart, se reposaient sur la petite place, devant l’église. Ils avaient installé la roulante dans la grange des KARST. On voyait la fumée qui sortait du bâtiment… Et soudain, une formidable explosion avait déchiré le ciel. Deux soldats qui s’affairaient dans la grange s’étaient retrouvés catapultés contre un arbre de la place…

– C’était un attentat ?

– La Gestapo est arrivée immédiatement. Elle a constaté que deux grenades avaient disparu. Heureusement pour nous, on a su bientôt, grâce aux soldats qui avaient mené leur propre investigation, qu’elles avaient été posées sur la roulante lors de la remontée d’une côte ! Entre-temps, la police avait déjà commencé une enquête soupçonneuse dans le village. Nous les gosses, qui étions restés dans l’église, on nous avait fait sortir en vitesse : « Rauss ! Rauss ! » et ils nous avaient alignés contre le mur, pendant une bonne demi-heure… Ma mère avait caché, dans le placard de Gérard, ma petite cousine Gilberte qui était en vacances. Mais lui, Gérard, il était avec nous, contre le mur ! A vrai dire, les Allemands n’avaient pas trop de temps à perdre. Ils continuaient leur retraite vers le nord. Les enfants, terrorisés mais libérés, avaient enfin pu rentrer, en courant, à la maison… »

Gérard, qui vient de l’échapper belle, en profite pour s’enfuir à vélo. Et Marie utilise cette parenthèse de calme pour faire venir dans le Saulnois son frère et sa famille de Sarreguemines. Le 11 novembre, les Américains arrivent enfin à Wuisse…

« Les Siedler allemands avaient disparu depuis longtemps et c’est dans un village quasiment vide que nous attendions les libérateurs. On les a vus de loin dans leurs jeeps et leurs GMC, mais ça ne s’est pas tout à fait passé comme on croyait.

– Qu’est-il arrivé ?

– Les premiers officiers qu’on a rencontrés nous ont dit gentiment que nous devions évacuer. C’était normal, on s’y attendait, car nous étions au cœur d’une zone de guerre… L’armée du général Patton piétinait. Mais soudain on nous a parlé sur un autre ton.

– Que vous a-t-on dit ?

– Qu’il n’était pas question d’aller n’importe où. On devait d’abord passer dans une commission d’épuration ! Ma mère tombait des nues. Une épuration ! Ils auraient pourtant dû savoir que son mari avait été arrêté par la Gestapo…

– Ils vous ont arrêtés ?

– Pas immédiatement, mais le 14 novembre 44, on nous a poussés dans des camions. Ils embarquaient tous ceux qui étaient restés dans les villages et les fermes des alentours, les hommes, les femmes et les enfants… Après une nuit à Hampont, nous avons repris la route vers Toul. Et là, on nous a répartis dans des familles, à Domgermain. Les FORFER étaient aussi logés dans le village, tout près du camp d’Ecrouves, où l’on interrogeait les « suspects ».

– Mais ces Lorrains du sud, comment vous ont-ils accueillis ? Pensaient-ils sérieusement que vous aviez collaboré ?

– Ils n’allaient pas jusque-là mais admettaient mal que nous soyions restés en 1940, alors que tant d’autres étaient partis. Nous sommes demeurés deux mois ainsi et n’avons cessé de raconter aux voisins tout ce qui s’était passé chez nous depuis quatre ans. Ils ne comprenaient pas toujours, ils nous plaignaient plutôt. Je reconnais qu’à leurs yeux, notre situation pouvait paraître compliquée. »

Il est vrai que le moment ne se prêtait guère à la compréhension. La France commençait à découvrir l’ignominie des camps nazis, et cette horreur s’ajoutait au traumatisme d’Oradou-sur-Glane. Dans l’inconscient collectif, ces révélations réveillaient d’obscures pulsions et vengeance. L’heure n’était plus aux nuances, et l’on voyait surgir des justiciers partout.

« C’est pourtant Oradour qui nous a indirectement délivrés de cette suspicion insupportable.

– Quel rapport avec vous ?

– Je vais vous le dire… Mais il me faut d’abord ouvrir une parenthèse. Dès le 26 juin, donc bien avant l’arrestation de mon père à Wuisse, nous avions sur que la population d’un « village nommé Oradou » avait été exterminée par des SS de la division « Das Reich ». C’est un cheminot de Queuleu, Jules BEAUCHAT, qui l’avait dit à Gérard LORICH. « Demande à ton père de venir me voir. C’est urgent. »

– Comment Jules BEAUCHAT l’avait-il appris, lui ?

– Par un collègue qui venait de Charly, un petit village près de Metz, dont la majorité de la population avait été expulsée en 1940, vers un Oradour du côté de Limoges, justement. Mais i n’était pas certain qu’il s’agissait d’Oradour-sur_glane, où les exilés se trouvaient depuis trois ans et demie. En effet, nous avions vite appris qu’il y avait, en France, plusieurs localités portant le même nom. C’était comme un vague espoir, un peu égoïste, mais bien humain. Jules BEAUCHAT, pourtant, avait pensé qu’il valait mieux prévenir mon oncle Jean avec beaucoup de précautions. En cas de malheur…

– En quoi cette triste nouvelle pouvait-elle concerner votre famille ?

– Parce que mon oncle Jacques LORICH, le frère de Jean et de mon père, était le curé de Charly. »

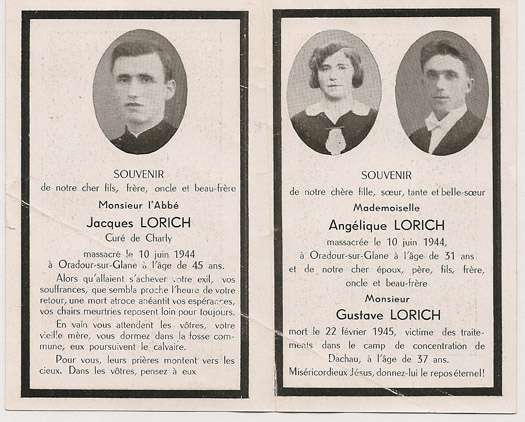

La famille LORICH avait eu bientôt la sinistre confirmation qu’il s’agissait d’Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, l’abbé Jacques LORICH avait été tué, à 47 ans, par les SS. On avait retrouvé son cadavre dans une grange. Angélique, sa sœur de 33 ans qui lui servait de gouvernante, avait péri brûlée dans l’église. Tout comme les 42 autres infortunés Mosellans de Charly et 600 habitants du village. Une immense tragédie.

A Domgermain, alors que le drame obsédait la France entière, on avait bien fini par savoir que les LORICH avaient deux proches dans le village martyr. Du coup, l’atmosphère s’était allégée… Une compassion inattendue les protégeait soudain des médisances.

La mère d’Agnès n’avait pourtant pas osé dire à la grand-mère Anne que deux de ses enfants, Jacques et Angélique, étaient morts dans des conditions atroces, alors que le sort funeste du troisième, son Gustave, n’était même pas encore connu. La brave femme, qui ne parlait qu’allemand, n’entendait pas les allusions peinées qu’on pouvait faire, en français, lorsqu’on la voyait passer… Un jour, à la mairie de Domgermain, quelqu’un lui dit d’un air affligé : « Ah ? Vous êtes la mère des deux morts d’Oradour-sur-Glane ? ». La pauvre femme n’avait pas compris.

En janvier 45, l’épuration fait long feu et la famille d’Agnès LORICH revient à Wuisse, meurtrie et résignée. Son humiliation n’est pourtant pas terminée…

« On a retrouvé une maison pleine de boue, et c’était pareil chez les autres… Les Américains avaient fini par découvrir les huit jambons que nous avions cachés dans le saloir. Nous avons trouvé des excréments sur les deux bidons de lait que nous avions remplis de beurre fondu et de saindoux.

– Vous n’étiez que des Siedler, après tout, ces malversations n’étaient pas de votre faute.

– C’est ce que pensait ma mère. Nous nous disions que les trois disparus de la famille LORICH suffiraient à faire taire la haine.

– Ca ne s’est pas passé comme ça ?

– Non. Dès que la famille FRACHE est rentrée, le père nous a mis à la porte.

– Il vous a dit quoi ?

– « Quittez la maison. Vous n’êtes que des voleurs ! »

Marie LORICH ne savait que répondre. Elle essaye bien de dire aux FRACHE que son marie Gustave a été déporté à Dachau parce qu’il voulait sauver les biens et le bétail du village. Elle montre la grand-mère silencieuse, qui s’est occupée de leur jardin pendant quatre ans pour qu’ils le retrouvent à leur retour…

Mais ils la prennent pour une Allemande, tout comme l’oncle Jacques. La jeune Agnès contemple avec terreur cette monumentale incompréhension.

« Je l’admets. Ils avaient vécu leur drame. Comment auraient-ils pu comprendre le nôtre ? A Wuisse, où seize familles sur vingt avaient été expulsées, nous étions devenus des pestiférés. Deux femmes seules, trois enfants et un vieil oncle, ne pouvaient pas se défendre…

– Vous avez quitté la maison FRACHE ?

– Au bout d’un huitaine de jours, le temps de se réinstaller dans un autre logis du village qui appartenait aux FORFER. Car nous ne voulions pas abandonner Wuisse avant le retour de mon père, en espérant qu’il soit toujours vivant.

– Et les KARST ? Ils étaient rentrés aussi ?

– Ils étaient même revenus plus tôt. Mais eux, ils étaient gentils avec nous. Ils ne nous jugeaient pas. Ils comprenaient. D’ailleurs, nous avions sympathisé avec les enfants des expulsés, Eugène KARST était devenu notre ami, tout comme René FRACHE… »

La vie reprenait, difficilement, dans tout le département. L’absurde jeu de balancier fonctionnait à nouveau… Il fallait du jour au lendemain changer d’identité, comme en 1871, comme en 1918, comme en 1940. Agnès retournait à l’école, mais cette fois, l’institutrice était française.

« Je me rappelle encore ma première dictée. La maîtresse a dit « Ana yse de texte » et j’ai cru que c’était un nom allemand. J’ai écrit « Anneliese Deutext » et j’ai fait 75 fautes…

– Vous êtes restés longtemps à Wuisse ?

– Une bonne année, dans des conditions psychologiques affreuses. Nous nous attendions au pire. Un jour, un de nos gentils Polonais, un Varsovien nommé Stanislas, est revenu nous voir. Il n’a rien dit, mais il s’est agenouillé devant la mère en lui embrassant les mains… Comme s’il savait… Bien plus tard, durant l’été, la confirmation est arrivée. Mon père était mort, le 21 février 1945, à Dachau. »

Gérard se souvient de la réaction de son père Jean LORICH, lorsque ce dernier a su, à Metz, que son frère Gustave avait eu le même destin funeste que son frère Jacques et leur sœur Angélique… Le père et les fils sont partis à vélo pour le dire à la pauvre grand-mère… Jean LORICH était fou de colère.

« Tout près de la porte Serpenoise, dit Gérard, nous avons vu un soldat français qui gardait un prisonnier allemand. Mon père a freiné, puis il a doucement fait le tour du fritz comme s’il hésitait et moi j’ai cru vraiment qu’il allait le tuer pour venger la famille. Et puis, on a continué… »

C’est enfin le triste retour à Hottviller. La maison n’a plus que quatre murs, mais on retrouve, ici et là, quelques meubles. Du moins, dans les villages disloqués, on ne se montre plus du doigt. A part quelques collabos facilement démasqués, tous les gens du Pays de Bitche ont vécu les mêmes drames.

A Hottviller, la grand-mère Anne devient le symbole du village, avec ses trois enfants tués, sa famille humiliée, son innocence de dame timide. Le destin des LORICH révèle toute la complexité de l’époque en Moselle. Comme si la pieuvre de la guerre avait voulu la broyer de tous ses tentacules. Les Malgré-Nous et Oradour, les Siedler et Dachau.

« Mes deux frères et moi, se souvient Agnès, nous étions pupilles de la Nation. Ma mère touchait une petite rente tous les trois mois. Je la revois qui comptait ses sous pour acheter du pain… Ma pauvre grand-mère, si pudique, si humble, est morte le 6 septembre 1951, à 76 ans.

On a quand même eu le temps de lui trouver une décoration, mais comme les démarches étaient longues, pour prouver la nationalité française d’une femme qui ne parlait qu’allemand, les autorités se sont rabattues sur le Mérite agricole ! Pas cher payé pour une vie détruite et trois enfants morts ! On en a même parlé dans un écho sarcastique du Canard Enchaîné. »

Agnès est aujourd’hui mariée à un Sarrois et travaille comme assistante, à l’Institut d’études françaises de l’université de Sarrebruck. Notre long entretien l’a visiblement bouleversée.

« Madame, je sais que nous avons réveillé des souvenirs pénibles. Très franchement, dites-moi pourquoi vous avez enfin accepté de me raconter l’histoire des LORICH ?

– J’ai longtemps hésité… mais vous avez eu raison de frapper à ma porte. Je veux qu’on le sache ! C’était trop injuste ».

======== fin du récit =======

Pour en savoir plus sur les événements de cette période :

- Moselle humiliée, par Jacques GANDEBEUF

- L’évacuation de la zone rouge de la Moselle en 1939-40 vers les Charentes et la Vienne, par Henri HIEGEL

- Les Bitchois Siedler malgré eux, par Philippe WILMOUTH dans Les Cahiers Lorrains

- Les archives Arolsen, Centre international sur la persécution des nazis, plus de 13 millions de documents en ligne !

- Le Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane, ville martyr

- La page Facebook Jacques, Angélique et Gustave Lorich, Morts pour la France, souvenons nous, par Ingrid GREINER

Merci à toutes les cousines qui m’ont fait des copies au fil du temps de tous ces documents et photos anciennes.

[…] histoire de mon grand-père SADLER Jacques, malgré-nous pendant la 2ème guerre mondiale Le destin tragique de la famille LORICH en Moselle de 1939 à 1945 30 mars 20206 mai 2020 Greghistoire familialeAchen, fiche matricule, guerre, militaire, […]

Bonjour Greg, je tombe totalement par hasard sur votre site et article. Il s’avère que je pense connaître la personne de Lambach mentionnée dans votre article, et qu’il s’agit sans doute d’Alphonse Mardiné (1922-2013) et non MARTINET comme retranscrit dans l’article. Résistant déporté, il a reçu la légion d’honneur pour ces faits durant la guerre.

Merci en tout cas pour cet article fort intéressant sur l’histoire de nos ancêtres parfois moins lointains qu’on le croit.

Bonjour André,

Merci beaucoup pour ce complément d’informations très intéressantes !

Bien à vous.

Greg